企業運営において、バックオフィスは表舞台には出ないながらも、非常に重要な役割を担っています。しかし、多くの企業ではバックオフィス業務の効率化が進んでおらず、無駄な業務や過度な負担が問題となるケースが少なくありません。その結果、セールスなどのフロント部門にもしわ寄せがいき、結果として生産性が下がってしまっているケースも多く目にします。

この記事では、バックオフィスの基本的な役割や業務例、効率化を進めるための具体的な手順や施策について詳しく解説していきます。

バックオフィス業務とは?

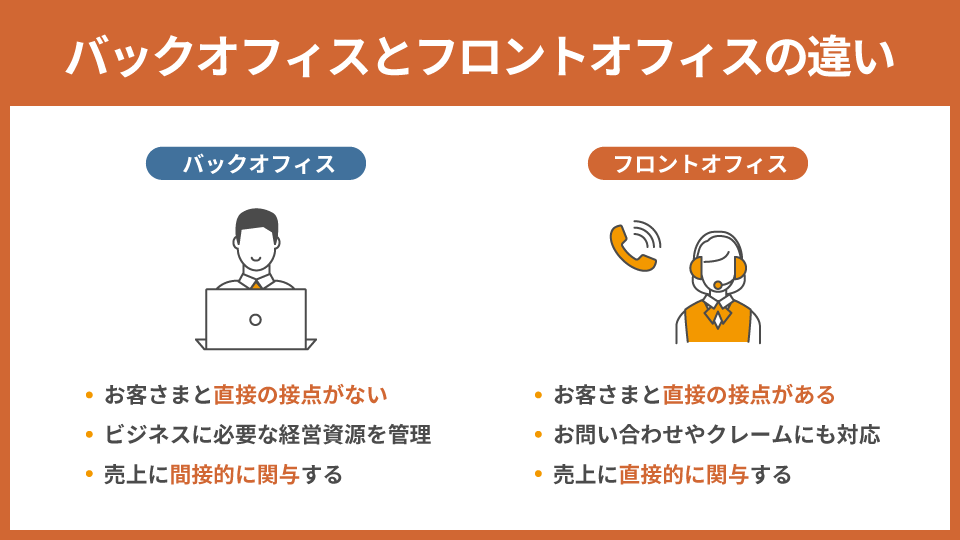

バックオフィス業務とは、企業活動を円滑に進めるために、裏方として必要な業務のことです。顧客や取引先との直接的なやり取りを担う「フロントオフィス」に対して、バックオフィスは企業内部の運営を支える重要な基盤として機能しています。

たとえば、バックオフィスとして代表的な部門は、経理部門・人事部門・総務部門・法務部門などでしょう。

経理部門は、日々の会計処理や税務対応を行い、企業の財務基盤を支えている部署で、人事部門では、採用活動やスタッフの研修、評価、給与計算といった業務を通じて、組織の維持と成長を支援しています。また、総務部門はオフィス環境の整備や備品管理を行い、スタッフが安心して働ける環境を整え、法務部門は契約書の作成やリスク管理、コンプライアンス対応など、企業を取り巻く法的リスクを未然に防ぐ役割を担っているのが一般的です。

こうしたバックオフィス業務は直接的に利益を生むものではありません。しかし、フロントオフィスの活動が順調に進むための「縁の下の力持ち」として欠かせない存在です。バックオフィスが機能していない企業では、セールスに営業活動以外の業務が残り生産性が低下するケースも少なくありません。

さらに、バックオフィスは業務内容が多岐にわたるため、専門知識が求められる場面も多いのが特徴です。一方で、この業務が非効率的であったり属人化していたりする場合、全社的な効率を下げる原因となるケースも少なくありません。そのため、バックオフィスの重要性を理解した業務の効率化は、企業の成長にとって必要不可欠です。

バックオフィスの業務例

バックオフィスの業務は多岐にわたります。では実際、どのような業務がバックオフィス業務と言われているのでしょうか。

ここからは、具体的な業務内容を見ていきましょう。

1.経理業務

バックオフィス業務の中でも中心的な役割を果たすのが経理部門です。経理部門は、主に以下のような業務を担当します。

- 会計処理

日々発生する経費や売上の記録を行い、企業の財務状況を正確に把握する業務 - 請求書の発行・管理

取引先への請求書作成や、受領した請求書を精査する業務 - 給与計算

スタッフへの給与支払いを正確かつタイムリーに実施する業務 - 税務対応

消費税や法人税など、税務申告に関する書類の作成や税務署への対応業務 - 決算業務

期末ごとに財務諸表を作成し、企業の経営状況を外部に報告する業務

これらの業務はすべて正確性が求められるため、効率化が進んでいない場合、人的ミスが発生し易く、顧客からの信用失墜や損失につながるリスクがあるため、非常に重要なバックオフィス業務です。

2.人事業務

人事部門は、その企業で働く社員に関わるさまざまな業務を担当しています。その業務例は以下の通りです。

- 採用活動

人材募集から面接、内定、入社手続き業務 - 給与管理

給与の計算だけでなく、福利厚生や年末調整、社会保険の手続業務 - 人事評価

スタッフのパフォーマンスを評価し、昇給や昇格の決定をサポートする業務 - 教育・研修

新人スタッフの研修や、既存スタッフのスキルアップを目的としたトレーニングを企画・実施する業務 - 労務管理

勤怠管理や労働時間の確認、ハラスメント対応など、スタッフの働きやすい環境を整える業務

企業の売上は従業員によって支えられているため、人材の採用・配置・教育を主とする人事業務は、企業の活動において重要な役割を持っていると言えるでしょう。

採用活動や、社内調整のために非常に多くの連絡業務が発生するため、対応や返信漏れが起こりがちな業務です。

3.総務業務

総務部門は、企業の幅広く細かい業務を担当しています。主な業務は次の通りです。

- オフィス環境の管理

オフィスのレイアウト設計や、備品・設備の発注・管理業務 - 規程・規則の管理

社内ルールの策定や改定を通じて、スタッフが働きやすい環境を維持する業務 - 福利厚生の運営

社員食堂や健康診断の手配、社内イベントの企画・実施など、スタッフの満足度向上のための活動を支援する業務 - 施設管理

オフィスビルや社用車などの管理を行い、安全性と利便性を確保する業務

総務部門の業務は、スタッフ全体の働きやすさに直結するため、企業全体の生産性を支える柱であると言えるでしょう。

4.法務業務

法務部門は、企業活動における法的な側面を担当し、リスクを未然に防ぐための業務を行います。具体的には次のような業務があります。

- 契約書の作成・審査

契約内容を精査し、法的リスクがないか確認する業務 - コンプライアンスの推進

社内規則や法令遵守の徹底を促進する業務 - 訴訟対応

万が一トラブルが発生した際に、弁護士と連携して解決を目指す業務 - 知的財産の管理

特許や商標の取得、維持管理を行い、企業の権利を守る業務

特に法的リスクへの対応は企業の存続に直結するため、適切な運営が欠かせません。

5.情報システム業務

現代の企業運営において、情報システム部門の役割も重要性を増しています。ITを活用した業務の効率化やセキュリティ対策を始めとして、社内システムの運用・管理:会計ソフトや人事システムなど、業務で使用するITツールを適切に管理する業務が主です。

- ネットワークの管理

社内のインターネット環境を整備し、安定稼働を維持する業務 - セキュリティ対策

サイバー攻撃や情報漏えいを防ぐためのシステムを導入・運用する業務 - デジタル化の推進

紙ベースの業務を電子化し、効率的なデータ管理行う業務

情報システム部門は、デジタル時代における企業の競争力を高める重要なポジションと言えるでしょう。

バックオフィス業務は、このように多岐にわたる分野で成り立っています。それぞれが独立した業務に見えますが、実際には互いに連携して機能することで、企業全体の運営を支えているのです。たとえば、総務が整備したオフィス環境で経理や人事が効率的に業務を遂行し、法務や情報システムがそれを法的かつ技術的に支援するといった具合です。このようにバックオフィスは、企業の基盤を支える縁の下の力持ちとして、重要な役割を担っています。

バックオフィスの重要性

バックオフィスの業務は、直接的に企業の収益を生み出すものではありませんが、企業活動の基盤を支える重要な役割を果たしています。バックオフィスは、フロントオフィスや現場の業務を円滑に進めるためのサポート役であり、その運営の質が企業全体の効率やパフォーマンスに大きな影響を与えます。

企業は、収益を上げるために顧客対応や製品・サービスの開発など、フロントオフィスでの活動に力を注ぎます。しかし、これらの活動が成り立つためには、バックオフィスが担う経理、人事、総務、法務、情報システムなどの業務が不可欠です。たとえば、経理部門が取引先への請求書を適切に処理し、資金繰りを管理していれば、現場は安心して業務に集中できます。同様に、人事部門が適切な人材を採用し、スタッフが満足して働ける環境を提供すれば、現場の稼働効率が向上します。

バックオフィスは、いわば企業活動の土台を作る存在です。この基盤が弱いと、フロントオフィスや現場がどれだけ努力しても成果が十分に発揮されず、最悪の場合、企業全体の運営に支障をきたすことになります。

また、バックオフィスは、企業の経営戦略を実現するうえでも重要な役割を果たします。たとえば、新規事業を立ち上げる際に、人材の確保やシステムの整備、法的手続きの完了など、多くのバックオフィス業務が必要になります。これらが迅速かつ正確に行われれば、経営戦略の実行速度が向上するでしょう。

また、情報システム部門が業務のデジタル化を進めれば、データ分析や意思決定のスピードを高めることが可能です。経理部門が財務状況を正確に把握し、迅速に経営陣に報告できれば、経営者は適切なタイミングで意思決定を下せます。そのため、バックオフィスの潤滑に運営するための効率化を目指すことは、経営戦略の実行力を高めることに直結するでしょう。

バックオフィス業務の解決すべき問題は?

バックオフィス業務は企業運営の基盤を支える重要な役割を果たしているものの、さまざまな課題を抱えているケースが多いです。これらの課題は、企業の成長を妨げたり、スタッフの負担を増大させたりする要因となり得ます。

ここでは、バックオフィス業務における代表的な問題点を5つ挙げ、詳しく解説します。

1人あたりの負担が大きい

バックオフィス業務は「縁の下の力持ち」として幅広い業務を担っているため、一部のスタッフに業務が集中し、1人あたりの負担が非常に大きくなるケースがあります。特に、中小企業やリソースが限られている企業では、経理、人事、総務などの業務を少人数での兼任することが一般的です。

たとえば、経理スタッフが日々の記帳や請求書発行、給与計算、決算業務までを1人で行っている場合、繁忙期には長時間労働を余儀なくされるケースも少なくありません。こうした負担の増加は、スタッフのモチベーション低下や健康リスクを引き起こし、最終的には離職につながる恐れがあります。また、業務量が多いとミスが発生しやすくなり、結果的に企業全体の効率や信頼性を損ねる可能性もあります。

業務が属人化しやすい

バックオフィス業務では、特定のスタッフが特定の業務を長期間担当するケースが多く、業務が属人化しやすいという問題があります。

属人化が進むと、スタッフが退職や異動をした際に業務が停滞し、新たなスタッフが引継ぎを完了するまでに膨大な時間がかかる場合や、最悪引継ぎがなされない可能性もあります。

たとえば、特定のスタッフだけが使いこなせる独自のExcelシートや、自分しか知らない業務フローが存在する場合、新任者はその仕組みを理解するまでに大きな負担を強いられます。また、属人化が進んだ業務は全体の見える化が難しく、マネージャーが業務量を把握しづらくなるため、最適なリソースの配置が困難になります。

結果、業務の効率化や改善が滞り、企業全体の生産性が低下し、最悪の場合なにかの業務を止めざるをえない状況に陥りかねません。

人員配置が難しい

バックオフィス業務のもう一つの課題は、人員配置の難しさです。企業の規模や事業内容によって必要とされるバックオフィスの役割は異なりますが、どの業務にも一定の専門知識や経験が求められるため、適切な人材を確保するのが困難なケースがあります。

特に、経理や法務といった分野では、専門知識がないスタッフが業務を担当するとミスが生じるリスクが高まる。一方で、熟練者を外部から採用しようとしても、人件費が高額になりやすく、中小企業では予算の制約から優秀な人材を確保するのが難しいという現実があります。

さらに、バックオフィス業務は直接的に収益を生み出さないため、経営者が人員増加に積極的ではない場合もあるでしょう。この結果、既存のスタッフが多くの業務を兼任せざるを得なくなり、業務負担の増加や効率低下につながります。

アナログ管理からデジタル管理へ移行しづらい

多くの企業では、依然としてアナログ管理が根強く残っています。紙の書類を使った申請や記録、手作業によるデータ入力などは、非効率でミスが発生しやすい一方、これらをデジタル管理に移行するには高いハードルがあります。

まず、デジタル化のためには、システム導入に伴う初期コストや、スタッフへの研修が必要です。特に、従来の業務方法に慣れているスタッフが多い場合、新しいツールやシステムへの抵抗感が強く、デジタル化の推進が遅れる場合があります。

また、デジタル化を進めるためのITリテラシーが不足している企業では、システムの導入・運用が困難であるだけでなく、導入後の運用においてもトラブルが発生しやすくなります。結果、移行に踏み切れず効率化を見送るケースは後を絶ちません。

さらに、法的要件や業界特有の規制によって、完全なデジタル化が難しいケースもあります。たとえば、一定期間紙での保存が義務付けられている書類がある場合、デジタルとアナログの両方を併用する必要があり、運用が複雑化する可能性があるでしょう。

在宅勤務を導入しづらい

近年、働き方改革やパンデミックをきっかけに在宅勤務が急速に普及しましたが、バックオフィス業務においては導入が難しいケースが少なくありません。特に、紙ベースの資料や固定電話、社内ネットワークへのアクセスが必要な業務は、在宅勤務に移行する際の大きな障壁となります。

たとえば、経理部門では請求書の処理や帳簿管理が紙の書類を中心に行われている場合、スタッフがオフィスに出勤しなければ業務を進められません。また、セキュリティ上の懸念から、重要なデータやシステムへの外部アクセスを制限している企業では、在宅勤務を実現するためにITインフラの整備が必要です。

さらに、在宅勤務ではコミュニケーションが取りづらくなるため、バックオフィス業務における情報共有や意思決定が滞る可能性もあります。業務の進行が遅れるだけでなく、スタッフ間の連携不足が新たな問題を引き起こすリスクもあります。

バックオフィスの業務効率化を進めるメリット

前述のように、バックオフィス業務は問題を抱えている場合が多く、企業全体を円滑に運営するためにも効率化は非常に重要です。直接的な収益には結びつかないバックオフィスですが、その効率化はフロントオフィスや現場の生産性を向上させ、結果として全体の生産性向上に繋がるでしょう。

ここからは、バックオフィスの業務効率化によって生じる具体的なメリットについて見ていきます。

生産性の向上

業務効率化により、バックオフィス業務の無駄なプロセスが削減され、スタッフはより少ない時間で同じ業務を遂行できるようになるでしょう。たとえば、従来手作業で行っていた請求書処理や勤怠管理をデジタルツールで自動化すれば、単純作業にかかる時間を大幅に短縮できます。浮いた時間は、より付加価値の高い業務に充てることが可能になり、企業全体の生産性向上につながるでしょう。

さらに、効率的な業務フローが整備されれば、スタッフの作業がスムーズになり、業務を行う際のストレスも軽減されるでしょう。このような環境は、スタッフのモチベーション向上にも寄与し、企業全体のパフォーマンスを底上げに繋げることが可能です。

ヒューマンエラーの防止

バックオフィス業務では、手作業に依存する業務が多い場合、人的ミスが発生しやすい傾向にあります。たとえば、数字の入力ミスや計算ミスが、経理や勤怠管理の際に頻発するケースがあります。しかし、業務効率化を進めれば、こうした手作業を削減し、ツールやシステムによる自動化を実現できます。

たとえば、社内外からのメール対応業務において、複数の担当者が充てられている場合、誰が担当者なのか、すでに対応しているのかが曖昧になり、結果として対応漏れに繋がるケースは少なくありません。

社内でのやり取りであれば大事にはなりづらいですが、社外とのやり取りで対応漏れが発生するとクレームや、取引の中止などが発生し、企業の営業活動に直結するネガティブを引き起こす可能性があることは覚えておきましょう。

属人化の解消

業務効率化の過程で、業務フローを標準化し、デジタルツールを導入すれば、特定のスタッフに依存しがちな「属人化」の問題を解決できます。たとえば、業務のマニュアル化やシステムへのデータ蓄積を進めれば、だれでも一定水準以上の業務を遂行できる環境を整えられるでしょう。

これにより、特定のスタッフが退職や長期休暇を取得した場合でも、業務が停滞するリスクが軽減されるでしょう。さらに、業務の透明性が高まれば、スタッフ間の負担が均等になり、業務全体の効率性が向上します。

メールのテンプレートをチームで共有しメールの作成時間を削減!

現場スタッフの精神的負担の軽減

バックオフィスの効率化は、現場のスタッフにも大きなメリットをもたらします。たとえば、従来は書類ベースで行われていた申請業務がデジタル化されれば、現場スタッフの手間が軽減されます。また、勤怠管理や経費精算が簡略化されれば、複雑な手続きに悩む必要がなくなるでしょう。

さらに、迅速かつ正確な業務処理が可能になれば、現場スタッフは自分のコア業務に集中できる環境が整います。このような環境の改善は、スタッフのストレスを軽減し、仕事への満足度を高める結果につながるでしょう。

コストの削減

業務効率化は、企業の運営コストの削減にも寄与します。たとえば、ペーパーレス化を進めれば、印刷費や紙代、保管スペースにかかるコストを削減することが可能です。また、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やERP(統合基幹業務システム)を導入すれば、従来は人員を必要としていた業務を自動化でき、人件費の削減が可能になるでしょう。

さらに、業務効率化によりミスが減少すれば、ミスによる追加コストや修正作業のコストも削減されます。これにより、限られたリソースを最大限に活用し、企業全体の収益性の向上が可能です。

内部統制・ガバナンスの強化

業務効率化に伴い、業務フローの見える化が進めば、内部統制やガバナンスが強化されます。たとえば、デジタルツールを用いて業務の履歴を記録・追跡する仕組みを構築することで、不正やミスが発生した場合にも迅速に原因を特定できるようになります。

また、法令遵守(コンプライアンス)の観点でも、効率化されたバックオフィスはリスク管理が容易になります。たとえば、契約書や取引記録の管理をデジタル化すれば、適切な保存期間の遵守や、必要な情報への迅速なアクセスが可能になります。これにより、企業は社会的信用を維持しつつ、安定した運営を続けることが可能です。

バックオフィスの業務効率化の流れ

バックオフィス業務の効率化を進める際は、計画的かつ段階的に取り組むことが重要です。全体の流れを理解し、適切なプロセスを踏めば、効率化の効果を最大限に引き出せるでしょう。

ここでは、業務効率化を進めるための具体的な4つのステップについて解説します。

業務の棚卸し

効率化の第一歩は、現在行われている業務の詳細を把握することです。これを「業務の棚卸し」と呼びます。現状を正確に理解するために、各業務の目的、流れ、必要なリソース、頻度、そして課題を洗い出します。たとえば、経費精算業務を例に取ると、申請書の記入、承認プロセス、経理部門での確認、支払い処理といった一連の流れを具体的に記録し、どの部分が非効率であるのかを明確にしましょう。属人化が進んでいる場合、その業務がだれに依存しているかの把握も重要です。

また、これらの情報を可視化するためには、フローチャートや業務記録表の作成が有効とされています。こうした作業を通じて、重複した作業や不必要な手順が発見される場合も多く、効率化のための土台が築かれます。棚卸しは単なる情報収集に留まらず、組織全体で問題意識を共有するための重要なステップでもあります。

施策の検討

棚卸しで明らかになった課題に対し、適切な施策を検討する段階に進みます。この過程では、効率化のためにどのような手段やツールを導入するかを具体的に考えます。

たとえば、手作業が多い業務に対しては、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入し、ルーチンワークを自動化することで作業負担を軽減する方法があります。また、経理や人事関連業務で複数のシステムが併存している場合には、統合型のERP(統合基幹業務システム)を活用すれば、一元管理の実現が可能です。

さらに、業務そのものの標準化や簡略化も重要な施策の一つです。業務フローを統一して属人化を防ぎ、だれでも同じ品質で作業を行える体制を整えます。アウトソーシングも有効な選択肢です。たとえば、給与計算や社会保険手続きといった専門性の高い業務を外部に委託すれば、社内リソースを戦略的な業務に集中させられます。

施策を選定する際は、それぞれの手段がもたらす効果と導入コストを比較し、自社にとって最もメリットのある選択肢を見極める必要があります。企業の規模や課題に応じた、適切な施策の組み合わせが成功の鍵です。

施策の実行

施策を検討し、計画を立てたら、それを実行に移します。この段階では、事前準備が成果を左右します。新しいシステムや施策を導入する際は、スタッフへの周知と教育が欠かせません。たとえば、新たに導入するツールの操作方法やルールについて、研修や説明会を開催し、全スタッフが適切に活用できるようにしましょう。

また、一度にすべての施策を実施するのではなく、段階的に進める方法が推奨されます。たとえば、試験的に一部の部門で新しいシステムを運用し、その結果を基に改善を行ったのち、全社的に展開する方法です。このプロセスにより、混乱を最小限に抑えながら、効率化を確実に実現できます。

さらに、施策実行中に発生するトラブルに迅速に対応できる体制を整えることも重要です。不具合や課題が発生した際に、適切な修正を加えれば、全体のプロセスを円滑に進められるでしょう。

結果の確認と改善

施策の実行が完了した後は、その成果を確認し、必要に応じて改善を行う段階に移ります。このプロセスは、効率化を長期的に維持するために欠かせません。たとえば、新しい業務フローが実際にどれだけの時間削減やコスト削減を実現したのかをデータで確認しましょう。また、スタッフからのフィードバックを収集し、現場の視点からの課題や要望の把握も2要です。

このような評価に基づいて、さらに改善すべき点があれば、それに応じた新たな施策を講じます。このプロセスを繰り返せば、効率化の効果を最大化し、持続可能な運営体制を築けるでしょう。特に、デジタルツールの運用状況については定期的に見直しを行い、システムが時代や企業のニーズに合致しているかの確認が求められます。

バックオフィスの業務効率化の方法・施策

バックオフィス業務の効率化を実現するためには、具体的な施策を選択し、実行に移すことが必要です。ここでは、効率化のために有効とされる6つの施策について、それぞれの特徴と導入効果を解説します。

社内問い合わせ窓口を統一する

バックオフィスの中でも頻繁に発生するのが社内からの問い合わせ対応です。経費精算の方法、システムトラブル、勤怠や給与についての質問など、担当部署ごとに対応していると、業務が煩雑化し、スタッフの負担が増える原因となります。この課題を解決するためには、社内問い合わせ窓口を一元化する施策が有効です。

たとえば、問い合わせ管理システムや「メールディーラー」のような専用ツールを導入することで、問い合わせ内容を一元管理し、効率的に対応できます。このようなツールを活用すれば、各部署のスタッフが進捗状況を確認でき、返信漏れや二重返信を防止できます。また、問い合わせ履歴が蓄積されるため、過去のやり取りを参考に迅速な回答が可能となるでしょう。これにより、スタッフの負担を軽減し、全体の業務効率の向上が期待できます。

ペーパーレス化を推進する

バックオフィス業務では、多くの書類を扱うケースが一般的です。しかし、紙媒体に依存していると保管スペースの確保や情報の検索に時間がかかり、業務効率が低下します。ペーパーレス化を進めれば、こうした課題を解決できます。

具体的には、書類の電子化を進めることが第一歩です。スキャニング技術を活用し、紙の書類をデジタルデータに変換すれば、保管スペースを削減できるだけでなく、クラウドストレージなどでの共有が可能となります。そのため、必要な情報へのアクセスも容易になるでしょう。また、電子契約サービスを導入すれば、契約業務をオンライン上で完結させられ、印刷や郵送の手間も省けます。

ペーパーレス化は、単に効率を上げるだけでなく、環境保護の観点からも重要です。持続可能な社会の実現に貢献する取り組みとしても注目されています。

ERPを導入する

ERP(統合基幹業務システム)は、複数の業務を一元管理するためのシステムで、バックオフィス業務の効率化において強力なツールです。ERPを導入すれば、経理、人事、在庫管理などの情報を統一されたプラットフォームで管理できるようになり、各業務間の連携がスムーズになるでしょう。

たとえば、経理システムと給与計算システムが連携していない場合、それぞれのシステムに情報を入力する手間が発生します。しかし、ERPを活用すれば一度の入力で済み、入力ミスやデータの不整合を防げるでしょう。また、経営層がリアルタイムで経営データを把握できるため、迅速な意思決定にもつながります。

ただし、ERPの導入には一定のコストと準備が必要です。業務フローの見直しやスタッフの教育を含め、計画的な導入が求められます。

RPAツールを導入する

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、定型的な業務を自動化するツールです。特にルーチンワークが多いバックオフィス業務では、その効果が顕著に現れます。たとえば、請求書処理やデータ入力、メール送信といった作業を自動化することで、ヒューマンエラーを防ぎつつ作業時間を大幅に削減できるでしょう。

RPAの利点は、プログラミングの知識がなくても利用できる点です。スタッフが簡単に設定を行えるため、現場に即した自動化が可能です。一方で、適用する業務を慎重に選定しないと、効果が限定的になる場合もあります。そのため、導入前には業務プロセスの棚卸しを行い、適切な業務に焦点を当てましょう。

チャットボットを導入する

チャットボットは、AIを活用して自動的に質問に答えるシステムで、社内問い合わせの対応に大いに役立ちます。特に、FAQに基づいた簡単な質問に対応すれば、スタッフが対応に追われる時間を削減できるでしょう。

たとえば、「給与明細はどこで確認できますか?」といった一般的な質問には、チャットボットが即座に回答します。これにより、人事スタッフがより複雑な問題に集中できる環境を整えられます。また、AIの学習機能を活用すれば、利用回数が増えるほど精度が向上し、対応範囲も広がるため、長期的な効率化が期待されます。

アウトソーシングを活用する

業務の一部を外部に委託するアウトソーシングも、バックオフィス効率化の有効な手段です。たとえば、給与計算や社会保険手続きなど、専門知識が求められる業務をアウトソーシングすれば、社内のリソースを重要な業務に集中させられるでしょう。

アウトソーシングの利点は、コスト削減と専門性の向上です。外部の専門業者に依頼すれば、内部で人員を確保する必要がなくなり、品質の高いサービスを受けられるようになるでしょう。

一方で、業務委託先との連携や情報管理に注意を払う必要があります。機密性の高い情報を扱う場合は、契約やセキュリティ対策をしっかりと行いましょう。

まとめ

バックオフィス業務の効率化は、企業の成長を支える重要な施策です。業務効率化の方法としては、社内問い合わせ窓口の統一やペーパーレス化、ERPやRPAの導入、チャットボットの活用、アウトソーシングといった多様な選択肢があります。これらの施策を適切に組み合わせれば、業務負担の軽減、生産性の向上、コスト削減といった効果が期待できます。

効率化を進める際は、現状の業務を正確に把握し、課題に応じた施策の計画的な導入が重要です。また、導入後も定期的に結果を確認し、改善を繰り返すことで、効率化の効果を持続させられるでしょう。

バックオフィスは企業の成長を支える基盤です。その役割を最大限に発揮するために、効率化の取り組みを積極的に推進し、より強固な経営体制を構築していきましょう。

※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。