現在社会の企業活動にとって、ITシステム・ITツールの活用はもはや必須。社内でのIT活用が円滑に進むように支援するのが、社内ヘルプデスクと呼ばれるポジションです。

しかし、社内ヘルプデスクは非常に重要な業務を担っているにもかかわらず、多くの課題を抱えている事情があります。

当記事では、社内ヘルプデスクの業務内容・やりがい・抱えている課題・課題の解決策や対処法とそのポイントについて解説しています。

社内ヘルプデスクの業務効率化・負荷軽減に大きく役立つITツールについてもご紹介していますので、ぜひご参考下さい。

社内ヘルプデスクのおもな業務内容とは?

社内ヘルプデスクとは、社内で使用するIT機器・ITシステム・ITツールの使用方法・トラブル等の問い合わせに対して対応を行い、利用者の課題を解決するのが主な業務内容です。具体的な業務としては、以下のようなものがあります。

- 社内システムの操作方法をレクチャー

- ITツールの使用方法を記載した資料等の作成・配布

- OS・ソフトウェアのトラブル対応

電話やビジネスチャットといった連絡ツールで利用者の対応を行うこともあれば、難易度の高い問題に対しては直接的に対応を行う場合もあります。

また、問い合わせ対応に限らず、IT機器の設定・メンテナンスや端末の管理、OS・ソフトウェアのバージョンアップやセキュリティ対策などの業務を担当する場合もあります。

社内ヘルプデスクは、名称の通り社内のIT関連に対して幅広く対応するポジションであるとも言えるでしょう。

社内SEとの違いとは?

社内ヘルプデスクとよく似た役割を持つポジションには、社内SEがあります。実質的には両者の役割・業務内容についての明確な区別はありませんが、敢えて区別するのであれば以下のような点において違いがあります。

社内ヘルプデスク

社内でのIT機器・ITシステム・ITツールを活用するうえで生じる課題・問題の解決を担当。

社内SE

IT機器・ITシステム・ITツールの導入・運用・保守・管理など、社内のIT基盤を根底から支える役割を担う。

社内ヘルプデスクと社内SEは兼任されているケースも多くあるため、両者の違いについてはさほど意識する必要はないでしょう。

社内ヘルプデスクは全社の仕事を支えるやりがいある仕事

社内ポータルには一般的に、以下のような機能が備わっています。

社内ヘルプデスクは業務負荷が高く大変なポジションであると言われていますが、企業活動を根底から支える非常にやりがいのあるポジションでもあります。ここでは、社内ヘルプデスクがどのように企業に貢献しているのか、どのような点にやりがいがあるのかをご紹介します。

企業全体の円滑なIT活用に貢献できる

IT関連のトラブル・障害が発生すると、業務が停滞・停止して業務に支障をきたします。社内ヘルプデスクは日々発生するトラブル・障害を解決することで、企業の円滑なIT活用に大きく貢献することができます。

IT関連の調整役・サポーターとして頼られる

社内ヘルプデスクは、社内のあらゆる課題に対処するだけでなく、時には部門間の調整を行うこともあり、多方面の調整役として活躍できるポジションです。多くの人と関わることで、信頼されたり頼りにされたりするケースも多いため、社内全体への貢献度を実感できると感じる方も多くいます。

利用者から感謝される

IT関連の問題・疑問・トラブルは、ITリテラシーを持たない方にとっては大きなリスクとなります。社内ヘルプデスクはこのような問題を解決することで、利用者から直接的に感謝されることも多く、その点にやりがいや喜びを感じる方も多くいます。

業務効率化を図れる

社内ヘルプデスクの業務は、単なるサポート業務にとどまらず、企業全体の業務効率化を支える重要な役割を担っています。特に、ITツールやシステムの適切な活用を促進すれば、企業の業務プロセスを円滑に進められるでしょう。

たとえば、頻繁に発生する問い合わせに対して、FAQやナレッジベースを整備し、スタッフが自分で問題を解決できる仕組みを提供すれば、ヘルプデスクへの問い合わせ件数を削減できます。これにより、ヘルプデスク担当者が効率的に対応できるようになり、より高度な問題に集中できる時間が確保されます。

また、定型的な業務にITツールを導入することで、作業の手間を省き、業務プロセスの自動化が可能です。たとえば、社内システムのアップデートやパッチ適用作業、IT機器の管理などに対して、適切なツールを用いれば、作業の負担を軽減し、エラーを防げます。このような効率化は、ヘルプデスク担当者の負担軽減だけでなく、社内全体の生産性向上に寄与するため、企業にとっても大きなメリットとなるでしょう。

さらに、ヘルプデスク担当者は、業務の進捗や問題解決の状況をリアルタイムで管理でき、必要に応じて対応策を柔軟に調整できます。これにより、問題の早期発見や迅速な解決が可能となり、組織全体の効率的な運営が実現されます。社内ヘルプデスクが積極的に業務効率化を推進すれば、社内全体のIT環境が向上し、最終的には企業の競争力強化にもつながるでしょう。

社内ヘルプデスクに求められるスキル

社内ヘルプデスクの業務には、ITに関する技術的な知識だけでなく、利用者の多様なニーズに対応するための幅広いスキルが求められます。特に、迅速かつ的確に問題を解決し、社内のIT環境を支えるには、以下のスキルが重要な役割を果たします。

コミュニケーション力

社内のヘルプデスク担当者にとって、コミュニケーション力は最も重要なスキルのひとつです。利用者が抱える問題や困りごとを正確に理解し、適切な解決策を提供するためには、双方のスムーズな意思疎通が不可欠です。

たとえば、利用者が問題を上手く言語化できない場合でも、的確な質問を投げかけ、本質的な課題を引き出す能力が求められます。また、技術的な説明をわかりやすく伝えるだけでなく、利用者に安心感を与え、信頼を築くコミュニケーションも重要です。

さらに、社内では幅広い部署や職種の人々と関わるため、相手の業務や状況を考慮した対応が必要です。技術的な問題を解決する際も、単に「こうしてください」と指示するだけではなく、相手の立場や理解度に合わせた柔軟な対応を心がければ、より良いサポートが実現します。

理解力

社内ヘルプデスクが成果を上げるためには、高い理解力が必要です。利用者からの問い合わせは、時に曖昧であったり、複雑な背景を持っていたりします。その中で、何が問題の核心であるかを見極め、適切に対応する能力が求められます。

たとえば、「パソコンが動かない」といった漠然とした問い合わせの場合でも、具体的な症状や発生状況を聞き出し、根本原因の特定が必要です。このように、状況を迅速かつ的確に把握する力が、問題解決のスピードと質を大きく左右します。

また、ITの専門知識を持たない利用者からの問い合わせでは、相手の視点で考え、どのような表現で問題を説明しているのかの理解も重要です。たとえば、「ネットワークが切れた」と言われた場合、それが本当にインターネット接続の問題なのか、社内システムへのアクセス障害なのかを判断する必要があります。こうした理解力は、経験を積むことで磨かれ、業務の効率化にも直結します。

解説力

理解力や問題解決能力を活かし、利用者にわかりやすく説明する解説力も欠かせません。特に、IT関連の知識が少ない利用者に対しては、専門用語を噛み砕き、実際の操作手順を具体的に示すなど、相手の立場に立った説明が求められます。

たとえば、「サーバーエラーが発生している」といった専門的な表現をそのまま伝えるのではなく、「現在、データにアクセスしづらい状況が発生しており、復旧にはしばらくお時間がかかります」といった形で状況を説明すれば、利用者の不安を和らげられるでしょう。

さらに、操作方法やトラブルの解決手順を一度説明しただけでは、すべての利用者がすぐに理解できるわけではありません。そのため、複数回にわたり根気強く、異なるアプローチで説明を行う能力も必要です。

また、単にその場限りの対応にとどまらず、利用者が将来的に自分で問題を解決できるよう、教育的な観点でサポートする姿勢も重要です。これにより、利用者自身のスキルアップを促し、社内全体のITリテラシー向上にも寄与できます。

社内ヘルプデスクはつらい?よくある課題点とは

社内ヘルプデスクは負担が大きくつらいポジションであると言われていますが、実際はどうなのでしょうか。ここでは、社内ヘルプデスクが抱えている課題について解説します。

課題を解決するには、まずは社内ヘルプデスクの実態を知ることが重要です。社内ヘルプデスクの状況改善を図りたい方は、ぜひ参考にしてみて下さい。

ヘルプデスク担当者の負担が大きい

現代の企業活動においてはITシステムの活用は必須であり、導入しているシステムも高度化・複雑化しつつあるため、社内ヘルプデスクには連日多種多様な問い合わせが大量に寄せられます。そのため、多くの企業の社内ヘルプデスク担当者は対応に追われて大きな負担を感じているケースが少なくありません。

企業規模が大きいほど、また社内メンバーのITリテラシーが低いほど、社内ヘルプデスクには問い合わせが集中しやすくなります。

キャパシティを慢性的に超過して対応が追い付いていなかったり担当者が疲弊したりしているケースも多く見られるため、このような状況にある場合は適切な人員拡充やITツールによる業務効率化など、業務環境・労働環境を改善する対策が求められます。

対応の属人化が起きやすい

社内ヘルプデスク業務は、専門性の高さ・煩雑さ・業務範囲の広さから、属人化が非常に起こりやすい業務でもあります。

担当者により対応品質が異なると、利用者はスムーズに問題・疑問を解決できなかったり、特定の人物に業務が集中したりといった問題が生じるため、業務効率の悪化を招きます。また、担当者の異動・休職・退職の際に引き継ぎが困難になるという問題も生じます。

社内ヘルプデスクは属人化が起こりやすいと同時に属人化の弊害も大きいため、普段からできるだけナレッジ・ノウハウの共有を行うなどの対策を行い、業務の標準化に努めておくことが重要です。

業務量の増減や内容に見通しが立てづらい

社内ヘルプデスクに寄せられる問い合わせは常に一定ではないため、業務量の増減・対応内容の内容について見通しが立てづらいことも、同部門が抱える大きな課題のひとつです。

いつどのような内容の問い合わせが何件発生するかを把握することは実質的に不可能であり、また進捗状況・回頭漏れ・解決の可否を把握することも困難です。

そのため、常に場当たり的な対応を求められて業務効率の悪化や担当者の心身の負担増といった問題が生じてしまいます。

社内ヘルプデスクの業務特性上、このような状況はある程度仕方が無いため、少しでも状況を改善するためにツール等による対応状況の視覚化を行うなどの対策が必要となります。

何度も同じ内容を質問される

社内ヘルプデスク担当者が直面しやすい課題のひとつに、同じ質問を何度も受けるという問題があります。このような状況は、利用者がシステムやツールの使い方に慣れていない場合や、情報が十分に共有されていない場合に起きやすいです。

たとえば、新しい業務システムを導入した際、スタッフが基本的な操作方法を把握できずに何度も問い合わせるケースが典型的です。このような繰り返しの対応はヘルプデスクの負担を増大させるだけでなく、利用者側にとっても効率的ではありません。

この課題を解決するには、事前に操作ガイドやFAQを整備し、利用者が自分で情報を探せる環境の提供が重要です。また、トレーニングや説明会を開催して利用者の理解を深める取り組みも効果的です。さらに、問い合わせ履歴を活用して問い合わせの多の課題を特定し、システムの改善やサポート内容の充実を図れば、同様の質問が繰り返される状況を防げるでしょう。

社内ヘルプデスクの課題を解決するには?

社内ヘルプデスクは、上述の通りさまざまな課題を抱えがちなポジションです。少しでも状況の改善を図りたいという方は多いのではないでしょうか。

ここでは、社内ヘルプデスクの課題を解決する方法について解説します。現実的かつ効果的な方法をご紹介していますので、ぜひ参考にしてみて下さい。

対応できる範囲を明確に決める

社内ヘルプデスクが慢性的なリソース不足に陥っている大きな原因は、対応範囲が決まっておらず、社内のIT関連の何でも屋の状態になっているケースが多く見られます。そのため、状況の改善を図るには、まずは社内ヘルプデスクの対応範囲の明確化を行うことが先決です。

社内ヘルプデスクが担当する業務とそうではない業務の線引きを行い、なおかつ業務に優先順位付けを行うことで、ある程度業務量・業務フローの安定化を図ることが可能となります。

社内ヘルプデスクでなくとも対応できる業務や優先度の低い業務は、率先して他の部署に任せたり自己解決を促したりするようにしましょう。

ITツールを取り入れる

マニュアル・社内FAQ・チャットボットといったITツールの導入は、24時間365日社員の疑問・質問を解決し続けてくれるため、社内ヘルプデスクの課題解決に非常に役立つ対策です。

近年では、社内ヘルプデスクの課題解決を想定して作られた優秀なツールが多数リリースしており、これらのソリューションを活用することで、手間と時間を省いてマニュアル・FAQを整備・管理することが可能です。

社内ヘルプデスクは、人員の補充や教育が難しい性質を持つため、いかに多くの業務をITツールに代替させるかが、課題解決の重要なポイントとなります。

対応ノウハウを蓄積する

ITツールを導入したり業務範囲を明確化したりといった対策を行っても、社内ヘルプデスクには一定数の問い合わせが寄せられます。そのため、業務を効率化するために、過去の問い合わせ・対応履歴をナレッジ・ノウハウとして蓄積・共有していくことも重要となります。

これらを集約して対応マニュアルを作成すれば、同じような問い合わせであればスムーズに解決することが可能となり、対応に要するリソースも大幅に削減することが可能です。また、他の担当者との情報共有や新人教育の効率化も図ることができます。

社内ヘルプデスクの対応履歴・対応実績は、いわば同部署の貴重な資産です。積極的に活用できる体制を構築しておきましょう。

チャットボットやFAQなどで自己解決を促す

社内ヘルプデスクの負担を軽減するために、チャットボットやFAQといった自己解決を促すツールの導入が有効です。これらのツールは、スタッフが自身の問題を迅速に解決できる環境を提供します。

たとえば、チャットボットは、利用者の質問に対して即時に回答を提示し、基本的な問題を解決する機能を持っています。特に、パスワードリセットやソフトウェアのインストール手順といった定型的な問い合わせに効果を発揮するでしょう。

また、FAQで問い合わせ頻度の高い質問を体系的に整理して提供すれば、利用者が情報にアクセスしやすい環境を作れます。これにより、ヘルプデスク担当者が対応すべき問い合わせ件数を減らし、より複雑な問題や高度なサポートに集中できる時間を確保できます。さらに、これらの自己解決ツールは24時間利用可能な場合が多く、スタッフがいつでも問題を解決できる点でも利便性が高いです。

外部委託を活用する

社内ヘルプデスクの課題は必ずしも社内リソースのみで解決する必要はなく、ヘルプデスク業務を請け負う外部の専門企業にアウトソーシングを行うという方法もあります。

現在では社内ヘルプデスク業務を委託するニーズの高まりから、請負業者の数・依頼できるメニューも充実しており、必要に応じて必要な業務を委託することが可能。業者選び・委託範囲の選定・業者との擦り合わせの難易度はやや高めでコストも発生しますが、上手く活用すれば社内ヘルプデスクの課題解決に非常に効果的な手段となります。

社内ヘルプデスクの負荷軽減に役立つ「メール共有システム」

社内ヘルプデスクの負荷軽減には、対応業務を効率化できるメール共有システムの導入が非常に効果的です。

ここでは、社内ヘルプデスクにおすすめのメール共有システムメール共有システムについてもご紹介します。

社内ヘルプデスクの過負荷に悩んでいる方は、ぜひご参考下さい。

おすすめのメール共有システム「メールディーラー」

ここでは、社内ヘルプデスクでの実績も多数ある問い合わせ管理システム「メールディーラー」について紹介します。

Point

- チームでのメール共有に特化

- メールの見落としや返信漏れを防止

- レポート機能で問い合わせ内容の分析が可能

メールディーラーとは、株式会社ラクスが提供するinfo@やsupport@等の共有メールアドレス宛に届くメールを複数人で対応することに特化した問い合わせ管理システムです。

チーム全員のメールを対応状態ごとに「新着」「返信処理中」「対応完了」のステータスに自動で振り分けてくれます。どのメールにだれが対応しているのかリアルタイムで共有できるので、対応状況がひと目でわかり、メールの見落としや返信漏れを防ぐことができます。

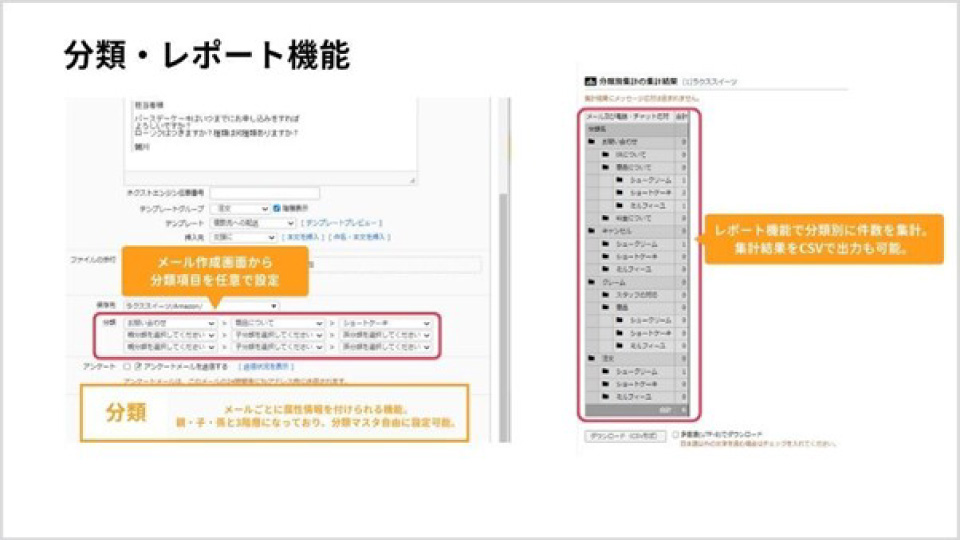

また、メールごとに属性情報を付与することができ、メールディーラー上のレポート機能で簡単に集計ができます。

問い合わせ内容を分類しておくと、どういった問い合わせが多いのかを分析することが可能です。分析結果をもとにFAQページを充実させるなど、問い合わせ件数を削減する施策に活用いただけます。

コストパフォーマンスにも優れており、無償で専任担当者によるきめ細かいサポートが付随しているため、初めての方にもおすすめできる製品です。

まとめ

社内ヘルプデスクは、社内のIT環境の整備やIT関連の問題解決を図る非常に重要なポジションです。しかし、過剰な業務負荷が集中して上手く機能していなかったり、労働環境が悪化したりといった課題を抱えやすい傾向があります。

このような課題は、ITツールの活用や環境の改善を図ることで大幅に改善することが可能であり、企業全体の生産性向上にも繋がります。

社内ヘルプデスクの課題を抱えている方は、ぜひ当記事も参考にして、状況・環境の改善を検討してみて下さい。

※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。